Глухота – это утрата возможности различать звуки. От тугоухости, частичного снижения слуха, глухоту отличает полная неспособность воспринимать речь. Данная патология является причиной инвалидности примерно у 5 % жителей планеты старше 65 лет. Однако в последнее время заболевание молодеет, что напрямую связано с использованием наушников и прослушиванием громкой музыки в диапазоне высоких частот.

Типы болезни

По патомеханизму развития нарушений выделяют два основных типа глухоты, плюс смешанная.

Классификация глухоты:

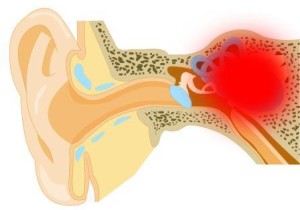

Кондуктивная.Заболевание связано с нарушением проникновения звуковых волн во внутреннее ухо в связи с инфекционными заболеваниями, отосклерозом, наличием механических препятствий (серная пробка, инородное тело). На фоне полной кондуктивной глухоты, однако, сохранена способность к восстановлению слуха.

Кондуктивная.Заболевание связано с нарушением проникновения звуковых волн во внутреннее ухо в связи с инфекционными заболеваниями, отосклерозом, наличием механических препятствий (серная пробка, инородное тело). На фоне полной кондуктивной глухоты, однако, сохранена способность к восстановлению слуха.- Перцептивная, или нервная.Подразделяют на кохлеарную (возникает вследствие повреждения структур внутреннего уха – спирального органа улитки) и ретрокохлеарную (по причине поражение слухового нерва). В этом случае звук поступает в орган слуха и распространяется в ушах беспрепятственно, однако внутреннее ухо перестает адекватно обрабатывать звук. Данный тип глухоты, как правило, носит прогрессирующий необратимый характер, встречается чаще у людей пожилого возраста.

Смешанная.Сочетает в себе нарушение функции улитки, возникшее на фоне инфекционного процесса и повреждения среднего уха вследствие воспаления косточек или барабанной перепонки.

Смешанная.Сочетает в себе нарушение функции улитки, возникшее на фоне инфекционного процесса и повреждения среднего уха вследствие воспаления косточек или барабанной перепонки.

Этиологически заболевание классифицируют на группы:

- врожденная глухота (наследственная и ненаследственная) – на фоне нарушения формирования органа слуха у плода;

- приобретенная – следствие повреждения нормально сформированного органа слуха под воздействием неблагоприятных внешних факторов.

Классификация глухоты относительно возрастного критерия:

ранняя – возникает в детстве и подростковом возрасте;

ранняя – возникает в детстве и подростковом возрасте;- поздняя – развивается на фоне возрастных изменений.

В зависимости от локализации выделяется глухота:

- односторонняя (в патологический процесс вовлечено одно ухо);

- двусторонняя, или бинауральная (нарушения в ушах с обеих сторон).

По степени выраженности нарушений (измерение производится в речевом диапазоне частот):

легкая глухота (утрата способности слышать в диапазоне 20-40 дБ) – затруднение восприятия тихой речи;

легкая глухота (утрата способности слышать в диапазоне 20-40 дБ) – затруднение восприятия тихой речи;- умеренная (диапазон нарушений – от 40 до 70 дБ) – улавливается исключительно повышенный тон речи;

- тяжелая (70-90 дБ) – сохранено восприятие громких звуков в непосредственной близости от уха;

- глубокая (диапазон 90-120 дБ) – отсутствует восприятие речи, улавливаются единичные громкие шумы;

- полная глухота (нарушение восприятия в диапазоне выше 120 дБ) – абсолютная утрата слуха.

Этиопатогенез

Этиологические факторы заболевания также можно выделить в группы. Приобретенная глухота является следствием воздействия на организм неблагоприятных внешних воздействий в любом возрасте. Ее вызывают:

острые инфекционные процессы (воспаление мозговых оболочек, свинка, коревая инфекция, скарлатина), сифилис, герпес;

острые инфекционные процессы (воспаление мозговых оболочек, свинка, коревая инфекция, скарлатина), сифилис, герпес;- хроническое воспаление наружного, среднего либо внутреннего уха, сопровождаемое отделением из слухового прохода гнойного содержимого, крови, серы;

- чрезмерное скопление ушной серы в наружном слуховом проходе вследствие несоблюдения гигиенических правил, препятствие в результате попадания в уши инородных тел;

- акустические или черепные травмы, травматизм в родах, осложнение операции на ушах;

- длительное воздействие громких звуков (шум и вибрация на производстве, шумные условия в быту, прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости);

пресбиакузис – нормальный процесс старения внутреннего уха в виде возрастной дегенерации косточек либо сенсорных клеток;

пресбиакузис – нормальный процесс старения внутреннего уха в виде возрастной дегенерации косточек либо сенсорных клеток;- опухолевые заболевания (невринома слухового нерва);

- лечение других патологий лекарственными средствами, оказывающими токсическое влияние на уши (ряд аминогликозидных антибиотиков, мочегонных препаратов, противомалярийные и цитотоксичные средства).

Причины глухоты врожденной, в свою очередь, классифицируют на генетические и не связанные с наследственной предрасположенностью. Провоцировать нарушение слуха, которое возникло внутриутробно, но не передается по наследству, могут следующие факторы:

перенесенные матерью в период беременности инфекции (цитомегаловирусная, краснуха, сифилис);

перенесенные матерью в период беременности инфекции (цитомегаловирусная, краснуха, сифилис);- воздействие на беременную вредных факторов среды (облучение, химические средства на производстве, воздействие табака);

- вредные привычки матери (табакокурение, злоупотребление спиртным, наркомания);

- одно из наиболее негативных воздействий – лечение беременной ототоксичными лекарственными средствами;

- внутриутробная гипоксия плода различной этиологии, недоношенность, низкая масса тела при рождении.

Особого внимания заслуживает утрата слуха, обусловленная генетическими мутациями. Такая глухота передается по наследству и подчиняется ряду закономерностей. Генетическая диагностика нередко выявляет нарушения у абсолютно здоровых родителей, которые, однако, являются носителями мутировавшего гена, ответственного за формирование слуха у потомства.

Особого внимания заслуживает утрата слуха, обусловленная генетическими мутациями. Такая глухота передается по наследству и подчиняется ряду закономерностей. Генетическая диагностика нередко выявляет нарушения у абсолютно здоровых родителей, которые, однако, являются носителями мутировавшего гена, ответственного за формирование слуха у потомства.

Одно лишь наличие поломки одновременно у матери и отца предрасполагает к потере слуха у будущего ребенка. В этом случае говорят о рецессивном типе передачи. Если же глухота передается по наследству как доминантный признак, при условии патологии у одного их родителей, глухота будет у малыша в 50 %.

Генетически предрасположенное нарушение слуха бывает несиндромным, или изолированным (в 70 % случаев), и синдромным (30%). Одно из отличий последнего – его сочетание с другими патологиями (к примеру, синдром Альпорта – глухота и нефрит).

к оглавлению ↑Клиника и диагностика

Клиническая картина заболевания у взрослых довольно специфична. Пациент жалуется на прогрессирующее снижение слуха (на одно ухо либо на оба) вплоть до полной его потери, шум в ушах, расстройство координации. Окружающие делают упор на непривычно громкое прослушивание больным радио, телевидения, отсутствие реакции на обращенную речь.

У новорожденных постановка диагноза затруднена. У самых маленьких это совместная задача педиатра, оториноларинголога, врача-аудиолога и сурдолога, располагающих всеми необходимыми для этого средствами.

В качестве основных диагностических методов используются:

тест на слуховой ответ ствола мозга;

тест на слуховой ответ ствола мозга;- аудиометрия – исследование остроты слуха;

- тимпанометрия – определение функционирования структур внутреннего уха;

- магнитно-резонансная томография головы (ее делают для определения причины глухоты и уточнения анатомических ориентиров при подготовке к операции);

- медико-генетическое консультирование (для определения риска рождения ребенка у носителей мутации и у родителей со сниженным слухом).

Лечебные мероприятия и профилактика

Лечение глухоты, как и ее диагностика, должно проводиться коллегиально и обязательно учитывать причину заболевания. Современные терапевтические средства позволяют в одних случаях скорректировать патологию, в других – исключительно повысить уровень жизни больных. Каким же образом можно помочь человеку со сниженным слухом?

Методы традиционной медицины:

Лекарственная терапия воспалительных процессов в органе слуха (антибактериальные, противовоспалительные, антигистаминные препараты), вспомогательная фармакотерапия (ноотропы, витамины).

Лекарственная терапия воспалительных процессов в органе слуха (антибактериальные, противовоспалительные, антигистаминные препараты), вспомогательная фармакотерапия (ноотропы, витамины).- Физиотерапевтические методы (воздействие лазером, микротоками, фонофорез), акупунктура, массаж, гипербарическая оксигенация.

- Использование съемных слуховых аппаратов, обучение сурдологическим методикам.

- Проведение операции. Тип операции зависит в первую очередь от характера нарушения слуха. В случае патологии слуховых косточек проводят их хирургическую коррекцию либо замену синтетическими аналогами. Мирингопластика показана пациентам, с нарушением целостности барабанной перепонки. Скорректировать врожденную патологию позволяет выполнение операции по слухопротезированию с применением сложных имплантатов – кохлеарная имплантация. Суть методики – во вживлении в среднее ухо электрода, способного воспринимать и проводить в мозг звуковой импульс.

Народные средства лечения.

Эффективность лечения народными средствами высока лишь в случае расстройства слуха на фоне воспалительных процессов в ушах. При врожденной глухоте нетрадиционная медицина, как правило, бессильна. Наиболее популярны следующие народные рецепты:

Тампоны с прополисным маслом. Для его приготовления потребуется настойка прополиса и растительное масло в соотношении 1:3. Полученным маслом обильно смачивают ватную турунду и помещают в слуховой проход минимум на сутки.

Тампоны с прополисным маслом. Для его приготовления потребуется настойка прополиса и растительное масло в соотношении 1:3. Полученным маслом обильно смачивают ватную турунду и помещают в слуховой проход минимум на сутки.- Сок чеснока, смешанный с оливковым маслом (1:3), применяют в виде ушных капель курсом в две-три недели.

- Миндальное масло используют в качестве средства борьбы с серной пробкой (7 капель в наружный слуховой проход).

- Мед и сок калины в равных пропорциях использовались народными целителями в борьбе с возрастным снижением слуха. Для достижения эффекта пропитанный калиной и медом марлевый тампон рекомендуют оставлять в ухе на ночь и повторять процедуру неделю-полторы.

Профилактика.

Генетическое тесты, проводимые на этапе внутриутробного развития, и медико-генетическое консультирование потенциальных родителей позволяет снизить вероятность наследственного снижения слуха. В остальных случаях профилактические мероприятия включают:

предупреждение и своевременное лечение инфекций органа слуха;

предупреждение и своевременное лечение инфекций органа слуха;- иммунизацию против кори, краснухи, свинки;

- защиту беременной от неблагоприятных внешних воздействий, борьбу с внутриутробными инфекциями;

- обследование слуха у недоношенных, маловесных, новорожденных, перенесших гипоксию в родах либо выраженную желтуху;

- ограничение воздействия шума и вибрации в быту и на производстве;

- рациональную терапию ототоксичными лекарственными средствами.

Следует помнить, что глухота — не только серьезный физический недуг, но и сложная психологическая проблема, требующая внимания со стороны окружающих. Поддержка и реабилитация пациентов со снижением и потерей слуха, наряду с адекватным лечением – важный аспект в повышении качества жизни этой категории больных.

Похожие статьи